绿色循环下的生态修复:中国的典范

在中国,这个拥有悠久历史和辽阔自然资源的国家,生态修复成为了当务之急。面对不断增长的人口压力、工业化进程以及气候变化,中国政府和民间组织共同致力于推动生态修复工作。这不仅是对环境保护的一种必要措施,也是实现可持续发展的关键一步。以下就是10个中国特色的生态修复典型案例,它们展示了如何通过科技创新、政策支持和公众参与来恢复自然平衡。

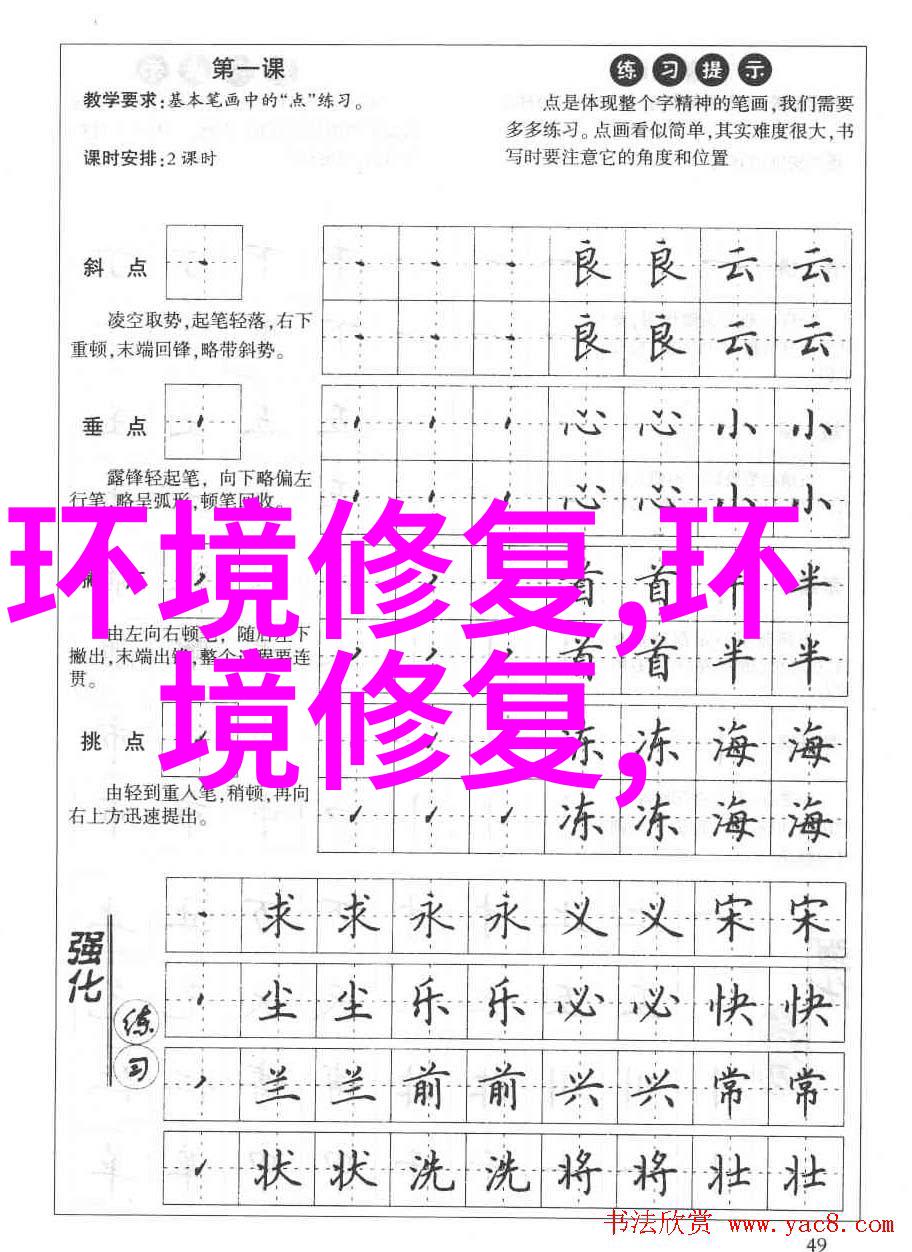

如何有效地恢复植被?

在山西太原市,一项名为“太原绿色屏障”计划旨在通过植树造林来防治土壤侵蚀,并改善水土流失问题。该项目采用先进的种子技术,选择耐干旱、高产量的树木种植,以适应当地气候条件。此外,还进行了土地整理与灌溉系统建设,以确保新植树能够健康成长。在实施五年后,该区域已成功建立起了一道强大的绿色屏障,对地方经济带来了显著促进。

利用生物多样性提高生态系统服务

云南大理州的一片濒危野生植物栖息地,是全球知名的大理红果(学名:Cotoneaster acutifolius)所在地。为了保护这一珍稀物种,大理红果保护区成立并开展了定向栽培活动。此举不仅保障了这类植物存活,同时也吸引了一系列相关物种迁入,使得整个生物圈更加繁荣昌盛。

工程化解决水体污染问题

黄河三角洲地区由于历史上频繁使用化学肥料和农药导致水质恶劣,而一项名为“清澈黄河”的综合治理工程针对这一问题进行了解决。这包括建立集中式污染处理厂、提升农田灌溉效率以及加强城市排放管理等措施。经过几年的努力,现在黄河流域水质明显好转,为周边居民提供了清洁饮用水源。

从小规模到全国范围内推广示范

湖南省张家界国家森林公园因其独特的地貌景观而闻名世界,但此前却面临着严重的旅游过载及人迹过多的问题。一系列措施包括限制游客数量、完善基础设施以及实施垃圾分类等,都有助于减轻环境压力并维护自然景观完整性。此举不仅成为国内外旅游业可持续发展的最佳实践,也激励其他地区模仿学习,从小步伐走向更高水平。

应用现代技术增强再造能力

北京首都国际机场附近曾经存在着大量废弃飞机残骸。而一项创新的项目将这些废旧材料重新利用,将其作为填埋料或混凝土添加剂,最终回收至建筑市场使用。这既解决了废弃飞机堆积的问题,又展现出科技手段可以有效转化废旧资源,为社会节省成本同时减少浪费。

社区参与让村庄变成净能小镇

四川省彭山县的一个村庄因采矿活动造成环境破坏而变得荒凉。但通过政府与居民合作,一些矿石开采权被停止,而代之以开发风能项目。在居民全力的参与下,他们学会操作风电设备,并负责维护日常运作,形成了一条自给自足的小型能源体系,不但缓解了当地空气质量恶化,还帮助提高本地就业机会,让人们从事更多尊重自然又富有挑战性的工作。

总结来说,这10个中国特色的生态修复典型案例充分证明,无论是在恢复植被、保护生物多样性还是解决水体污染,以及采用现代技术或者社区参与方面,都有着丰富经验值得我们学习借鉴。如果我们继续投入精力去寻找和实践更多这样的方案,那么我们的地球母亲将会得到更好的呵护,我们的人类未来也将更加光明希望。