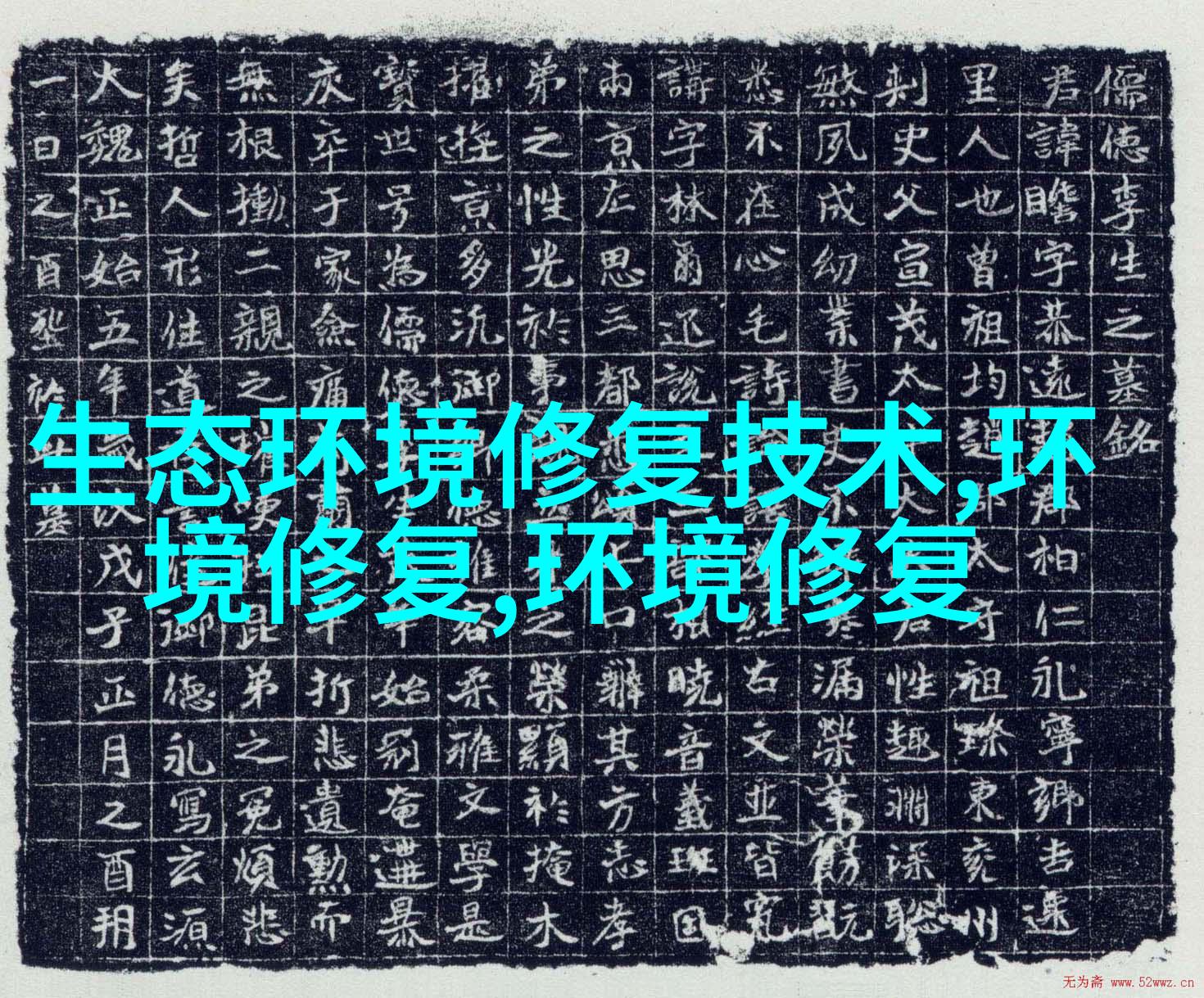

在中国古代,生态保护不仅是一种实践的需要,也是哲学思想和文化传统的重要组成部分。尤其是在儒家、佛家和道家的三大宗教文化相互融合的过程中,对自然界有着深刻的认识和对人与自然关系的思考。张载(1012-1073年),北宋时期著名哲学家,其著作《正蒙》中的思想体现了当时社会对于人性与环境关系的一种理想状态。

1.1 张载的人性观

在《正蒙》中,张载提出了“物各有主”的观点,他认为每一物都有一定的主宰或规律,这些规律是宇宙间普遍存在的事实。在这一基础上,他强调了人的本质应该符合这些宇宙规律,即“顺乎天而治之”。这种观念体现了一种尊重自然、顺应自然法则的人生态位。

1.2 张载对环境保护的看法

张载不仅关注于人的内心修养,还关注于外部世界。他提出:“山水之美,不可忘也”,这表明他对于自然景色的欣赏以及对其保持者责任感。这句话可以理解为一种生态保护意识,是对后世提倡绿色环保理念的一个早期预示。

2 《正蒙》中的生态伦理

张载所倡导的是一种以人为微,以天地万物为巨大的生命体系。他认为:“仁者爱人,而智者爱己。”这里,“仁”并非单纯指爱人,而是包含了广泛意义上的关怀和平等。而“智”则意味着自我认识及自我约束,这两者的结合构成了一个完善的人格形象。在这个框架下,每个人都应当遵循自己的生命轨迹,同时也要考虑到自己行为可能带来的影响,为实现个体之间以及人类与自然之间的谐和贡献力量。

3 生态文明:从古至今

在中国古代关于生态保护方面,有许多名言流传下来,它们反映了不同时代人们对于如何处理人与自然关系的问题。如李白诗句:“江水曲曲似细丝,岸边松树青青翠。”这样的诗歌描绘出了一幅充满生机活力的山水画面,但同时也让我们看到,当时人们已经开始意识到人类活动可能对周围环境产生影响,并试图通过文学作品来表达这种关切。此类描述往往蕴含着隐性的环保意涵,为后世推动绿色发展奠定了基础。

4 当代意义:从理论到实践

今天,我们回望历史,不难发现中国古代关于生态保护的一系列名言,如同时间旅行般穿越千年的长河,它们激励着我们继续探索更高层次的人类存在方式。在全球化背景下,地球上的每一个角落都承受着前所未有的压力,从气候变化到生物多样性的丧失,再到资源枯竭,都让我们不得不深思过去经验,为未来做好准备。因此,无论是在理论研究还是实际行动上,都必须将这些古老智慧运用得淋漓尽致,将它们转化为促进可持续发展的手段。

总结:

张载通过他的哲学思想展现了一种超脱个人利益、追求共同繁荣的大义精神,以及尊重并维护大自然秩序的心胸。这一切都是基于他对于宇宙间普遍存在事实——即万物各有其固有的主宰或规律——的深刻理解。随着科技日新月异,我们似乎距离真正实现这一理想还相当远,但只要我们能够不断学习并借鉴那些伟大的先贤,他们留给我们的宝贵遗产无疑会成为我们走向更加光明美好的未来不可或缺的情报灯塔。