探索“丑奴儿”背后的艺术与文化

在中国传统绘画中,“丑奴儿”是一个常见的角色形象,通常指的是一个陪嫁女仆或宫廷中的下人。这个角色往往被描绘得非常生动,反映了当时社会对美丽与不美丽的看法,以及对女性地位的思考。

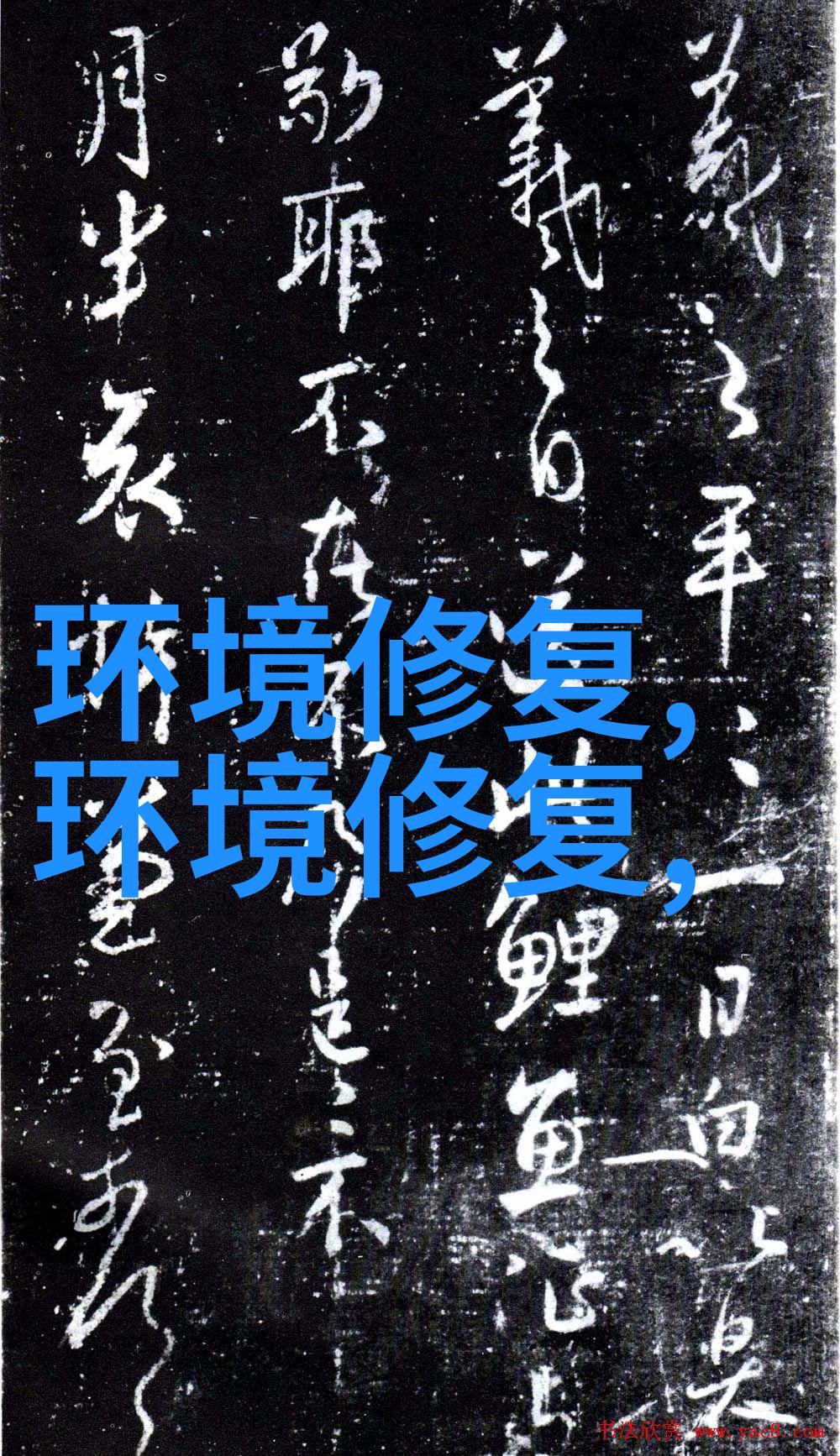

在明清时期的一些名家作品中,“丑奴儿”的形象就频繁出现。在这些画作中,不仅可以看到其外貌特征,如粗糙、呆笨等,但也能感受到其内心世界和社会地位所带来的情感冲突。这一主题不仅是对人物刻画的深入探究,也是对于封建社会阶层制度的一种批判。

例如,在宋代著名书画家张择端的《二龙戏珠》中,就有这样一幅细腻而生动的人物——这是一位丑奴儿,她站在屏风后面,用她的身影来遮挡主人的私密场景。这样的描写既展现了作者的手法,又透露出一种微妙的情感纠葛。

到了清代,金农先生创作了一幅名为《闺怨图》,其中最引人注目的是右侧的一个小小角落里,一位丑奴儿正坐在墙角上,看着主人的画像发愁。这幅画不仅展示了作者对于人物心理活动细腻描绘,更让我们体会到这种低贱身份下的主人公内心深处渴望得到尊重和爱护的心情。

通过分析这些案例,我们可以看出,无论是在形式上还是内容上,“丑奴儿”这一角色都成为了艺术家们表达思想、抒发情感的一种手段。而且,它还承载着一种复杂的情感,是一种生活真实反映,也是历史研究上的重要资料之一。