绿茵再生:中国生态修复的诗篇

在一片蔚蓝的天空下,长江三角洲的湿地被重新焕发了生命力。这里曾经是工业污染最严重的地方之一,但现在却成为了鸟类迁徙和繁殖的理想之地。这是一个典型的中国生态修复案例,它不仅展示了人类对自然环境改善能力,也是对未来可持续发展的一种展望。

1. 生态失衡与修复需求

随着工业化和城市化的快速推进,中国许多地区面临着严重的人为环境破坏。河流被污染、森林遭到砍伐、湿地消亡,这些都是现代社会不可避免的问题。然而,在过去几十年里,政府和民众意识到了环境保护与经济发展并行不悖这一事实,因此开始采取措施进行生态系统恢复。

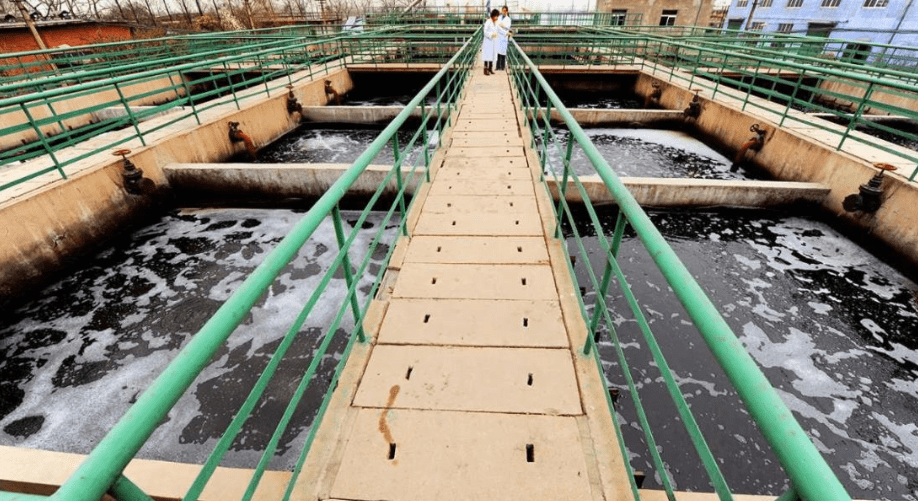

2. 长江三角洲湿地治理

长江三角洲是中国重要的农业生产基地,同时也是全国水稻产量最高的地方。在改革开放后,由于缺乏有效监管,加上大量化学肥料和农药使用,使得这片土地成为水土流失、泥沙淤积以及生物多样性丧失的大本营。但自2000年代以来,一系列环保政策出台,如禁用有害农药、加强水资源管理等,对此带来了显著效果。目前,这个区域已经逐步实现了从“黑臭滥泄”向“绿色宜居”的转变,为周边居民提供了一处清新宜人的休闲娱乐场所。

3. 沿海大兴安岭森林植树工程

位于东北部的大兴安岭地区,因其丰富的地质矿产资源而闻名遐迩。不过,其过度开采导致荒漠化现象日益严重。此次实施的大规模植树行动,不仅恢复了当地景观,还为当地居民创造了新的就业机会,并且通过调节气候条件,有助于减缓全球气候变化影响。大兴安岭森林植树工程也被视为防沙治沙战略中的一个成功案例,因为它通过人工栽培植物来提高土壤固定力,从而减少风蚀现象。

4. 中国南方红土高原退耕还林项目

在中国西南部,那里广阔无垠的地形跨越数个省份,是一个多样的生物区系,而这些红土高原由于历史上的土地利用模式改变(如大面积退耕放牧),使得大量草甸退化成荒漠或灌木丛。在这样的背景下,“退耕还林”计划由政府主导实施,以此来提升整体生物多样性,并控制洪水风险,同时促进当地经济发展。这项工作涉及至村庄社区层面的参与,让每个人都能感受到自己的贡献,即使是在极端恶劣条件下的生活中也能享受自然美好的馈赠。

5. 人口压力与可持续发展

尽管取得了一些显著成效,但面对庞大的人口压力以及不断增长的人类活动需求,仍需继续探索更深入更持久性的解决方案。一方面需要进一步完善法律法规以确保政策执行;另一方面,更注重教育公众环保知识,以及鼓励企业采用更加环保技术手段。此外,还应加强国际合作,与其他国家分享经验互相学习,以便共同应对全球性的挑战,比如气候变化等问题。

结语

《绿茵再生》不仅是一篇关于中国生态修复故事的叙述,它还是关于人类如何协同作用,用智慧与力量将地球带向更美好的明天的一个见证。不论是在青山绿水间,或是在旷野荒芜中,都有希望,只要我们坚持我们的道路,不断前行,就一定能够让这个世界变得更加鲜活,每一寸土地都充满生命力的翅膀,无声诉说着春天即将到来的序曲。